HOME > 用語集

英・数 用語一覧

| 用語 | ||

| 英文 | ||

| 説明と定義 | ||

| 画像とダウンロード | ||

| 関連規格、指針、文献等 | 条項番号等 | 最終更新日 |

| 14歳以上 |

||

| 14 years and older |

||

|

機械安全の国際規格は、14 歳以上の人を対象として、産業用及び非産業用双方の環境において,人体の上肢及び下肢が機械類の危険区域に到達することを防止するために,保護構造物と危険区域との間に設ける適切な安全距離Sr の値を定める。 |

||

| ISO13857:2008 JISB9718 |

1 | 2024.01.21 |

| 1:29:300の法則 |

||

| Heinrich's law |

||

|

ハインリッヒの法則(1:29:300の法則) 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| 1oo1 |

|||

| one out of one |

|||

|

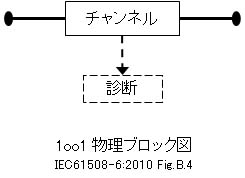

アーキテクチャのひとつ。制御系は1系統である。このアーキテクチャは制御動作が要求されたときに危険側故障があると安全機能の故障をひきおこすことがある。制御安全制御システムが確実に動作することが要求されるときにこのアーキテクチャを採用する場合は、個々の部品が故障した場合に安全側故障になるようにFMEAなどを行って安全性の確認が必要である。ISO13849-1のカテゴリ(安全方策) 参照。 |

|||

|

|||

| IEC61508-6 ISO13849-1 |

B.3.2.2 6.2 |

2024.01.21 | |

| 1oo2 |

|||

| one out of two |

|||

|

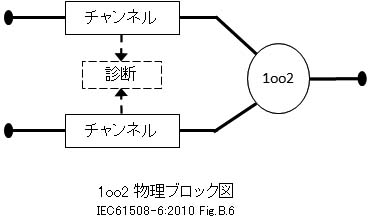

アーキテクチャのひとつ。並列に接続された2系統から構成され、どちらも安全機能を処理できる。2系統のうち健全である1系統の出力を使用する。健全であるかの判定は厳密な自己診断を行わない場合が多い。ISO13849-1のカテゴリ(安全方策) 参照。 |

|||

|

|||

| ISO13849-1 | 6.2 | 2024.01.21 | |

| 1oo2D |

|||

| one out of two D |

|||

|

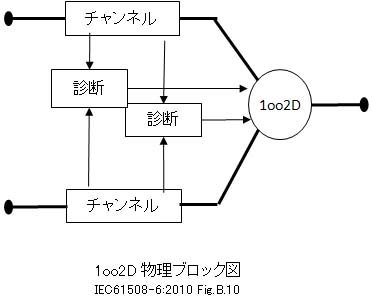

アーキテクチャのひとつ。安全制御システムが確実に動作することが要求されるときに、常に自己診断をおこなう構成ハードウェアを2系統用意し、その系統が健全であると自己診断されればその系統の出力を使用する。自己診断でその系統が故障であればもう一つの系統に切り替える。自己診断でカバーできない部分ができるだけ少ない事が要求される。ISO13849-1のカテゴリ(安全方策) 参照。 |

|||

|

|||

| ISO13849-1 | 6.2 | 2024.01.21 | |

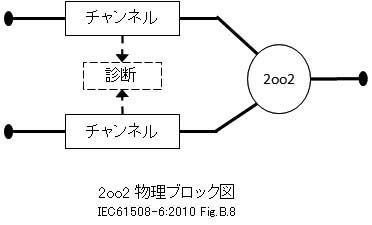

| 2oo2 |

|||

| two out of two |

|||

|

アーキテクチャのひとつ。安全制御システムが確実に動作することが要求されるときに、構成ハードウェアを2重化して2つの出力が合致したときにその出力を採用する。合致しなければ故障する。ISO13849-1のカテゴリ(安全方策) 参照。 |

|||

|

|||

| ISO13849-1 | 6.2 | 2024.01.21 | |

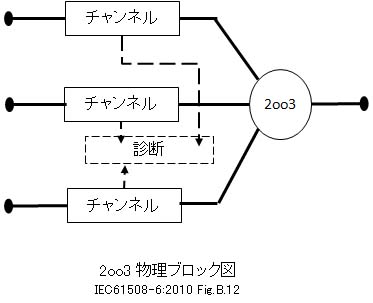

| 2oo3 |

|||

| two out of three |

|||

|

アーキテクチャのひとつ。安全制御システムが確実に動作することが要求されるときに、構成ハードウェアを2重化して2つ出力したときにその出力を採用する2-out-of-3 (2oo3)の多数決による冗長化機能を応用して単一の故障の影響を排除する仕組み。TMR (Triple Module Redundancy) とも呼ばれる。ISO13849-1のカテゴリ(安全方策) 参照。 |

|||

|

|||

| ISO13849-1 | 6.2 | 2024.01.21 | |

| 36協定 |

||

|

さぶろくきょうてい。労働基準法第36条に規定されている時間外労働・休日労働に関する協定のこと。使用者が、過半数労働組合もしくは過半数労働者代表と締結し、労働基準監督署へ届け出た場合には、その協定の範囲内で法定労働時間を延長して労働させたり、休日(法定休日)に労働させることができる。ただし、労働時間の延長については、一定の有害業務については2時間までの制限があるとともに、厚生労働省よりその限度(上限)に係る基準(例えば、1か月につき45時間)が定められています。 |

||

| 労働基準法 こころの耳(厚労省サイト) 過労死等 |

2024.01.21 | |

| 3管理(労働衛生の) |

||

|

労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理及び健康管理の3管理をいう。この3管理に総括管理と労働衛生教育を加え、5管理とすることもある。

作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくこと。作業環境中の有害因子の状態を把握するために作業環境測定をおこなう。

作業管理とは、環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のばく露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、それが適切に実施させるように管理すること。改善が行われるまでの間の一時的な措置として保護具を使用させることなども含まれる。

健康管理とは、作業者個人個人の健康の状態を健康診断により直接チェックし、健康の異常を早期に発見したり、その進行や増悪を防止したり、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労務管理的な措置をすること。最近は作業者の高齢化に伴ない健康を保持増進して労働適応能力を向上することまでを含めた健康管理も要求されている。

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo28_1.html |

||

| 厚生労働省 用語 | 2024.01.21 | |

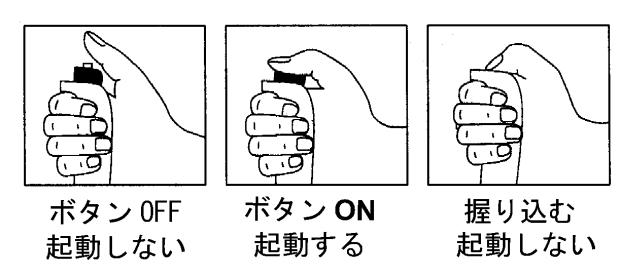

| 3ポジションイネーブルスイッチ |

|||

| 3 position enable switch |

|||

|

スイッチ位置が1(OFF状態)、2(ON状態)、3(OFF状態)の3-状態で構成される押しボタンスイッチ。押し圧によりポジション1を離れてポジション2でスイッチはON状態となり、さらに押してポジション2を離れてポジション3に至ると再びスイッチはOFF状態に至る。ポジション3からポジション2を経由してポジション1に戻る過程ではON状態は生じない。 |

|||

|

|||

| ISO12100 IEC60204-1 |

2024.01.21 | ||

| 4E |

||

| 4E |

||

|

ヒューマンエラーの原因を4M分析し、その対策を立てるときに使用する4つの単語が全てEであるので4Eという。すなわち

1) education: 教育訓練の要素。

2) engineering: 技術、工学。

3) enforcement: 強化、徹底。

4) exaples: 模範、事例 |

||

| 2024.01.21 | ||

| 4M |

||

| 4M |

||

|

ヒューマンエラーの原因を分析するときによく使用する4つの単語が全てMであるので4Mという。すなわち

1) man: 作業者本人、上司や同僚。人間の要素。

2) machine: 機械、道具、設備などのハードウェア。

3) media: 照明、騒音、温度などの作業環境。作業手順などのソフト。職場の雰囲気などの環境。

4) management: 管理 |

||

| 2024.01.21 | ||

| 4M-4Eマトリックス |

||

| 4M-4E matrix |

||

|

4M-4Eマトリックスとは、4つのMで要因分析を行い、4つのEで対策をたてようとするもので米国の国家航空宇宙局(NASA)で事故の原因及び対策を整理する方法として採用している。4M-4Eのマトリックス表を用いて事故の原因ごとの対策案を網羅的に整理する。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| 4RKY |

||

| 4 Round Kiken Yochi |

||

|

危険予知活動基本形。参照 危険予知 |

||

| 2024.01.21 | ||

| 4つのケア |

||

|

4つのケアとは、「労働者の心の保持増進のための指針」において示されたメンタルヘルスケアのことで、労働者が自らのストレスに気付き予防対処する「セルフケア」、管理監督者が心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う「ラインによるケア」、事業場内の産業医等の産業保健スタッフ等が心の健康づくり対策を提言・推進し、労働者、管理監督者等を支援する「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源によるケア」のことを指します。 |

||

| こころの耳(厚労省サイト) メンタルヘルス |

2024.01.21 | |

| 50mmx50mm |

||

| large area contact of live parts with the human body |

||

|

50mmx50mmは、IECに共通している考え方で、人体と充電部との間の接触面積が広い(large eria、large surface)の基準である。 |

||

| IEC 60204-1、 | 8.2.1 | 2024.01.21 |

| 5S (整理,整頓,清掃,清潔,躾け) |

||

| 5S, five S's, (neatness, orderliness, cleanliness, cleanness, discipline) |

||

|

5Sとは、「整理・整頓・清潔・清掃・躾」のこと。

・整理=「要るもの」と「要らないもの」に分けて「要らないもの」を捨てること

・整頓=「要るものを使いやすいように置き、誰にでもわかるように明示する」こと

・清掃=「常に掃除し、きれいにする」こと

・清潔=「整理・整頓・清掃の3Sを維持する」こと

・躾 =「しつけ」とは、「決められたことを、いつも正しく守る習慣づけ」のこと |

||

| 2024.01.21 | ||

| 6mm 危険限界(身体の一部) |

||

| dangers limit |

||

|

「身体の一部が危険限界に入らない構造」とは 6mmをいう。危険限界(プレス機械の) 参照。 |

||

| 動力プレス機械構造規格 基発0218-3_H230218 |

1 | 2024.01.21 |

| 80W |

||

| 80W |

||

|

【最大動力80 W,又は最大静的力150 Nの規定は2011年の改訂で削除された】

特別な目的で設計した産業用ロボットが、定義した空間内で人間と直接コラボレ-ト(協働)するとき、最大動力80W、あるいは最大静的力150Nを保証するよう定められている。

本質的設計による動力および力の制限 |

||

| ISO10218-1_2006 JIS B8433-1:2007 |

5.10.5 | 2024.01.21 |

| 80W |

||

| 80W |

||

|

労働安全衛生規則第36条第31号の規定に基づき、同規則の産業ロボットに関する規制の対象から除外される、労働大臣が定める機械とは、

(1) 駆動用電動機の定格出力が80W以下の機械

(2) 固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの一定の動作の単調な繰り返しを行う機械

(3) 構造等から見て労働者に危険が生じる恐れがないと労働省労働基準局長が認めた機械

筆者注1.基発339は基発1224第2号平成25年12月24日に一部改訂されたが上記の内容は変更されていない。

筆者注2.ISO 10218-1の条文は2011年に改訂され80W、150N条項は削除された。そのためISO 10218-1とは整合がとれていない。 |

||

| 基発第339号昭和58年6月28日 | 2024.01.21 | |

| Accountability |

||

| Accountability |

||

|

説明責任。

In ethics and governance, accountability is answer-ability, blameworthiness, liability, and the expectation of account-giving.

比較対照 responsibility |

||

| 2024.01.21 | ||

| ACGIH |

||

| American Conference of Governmental Industrial Hygienists |

||

|

米国産業衛生専門家会議のこと。米国の産業衛生の専門家の組織。TLVなどを定めている。

http://www.acgih.org/ |

||

| 2024.01.21 | ||

| AED |

||

|

AEDとは自動体外式除細動器のこと。

小型の器械で、体外(裸の胸の上)に貼った電極のついたパッドから自動的に心臓の状態を判断し、もし心室細動という不整脈を起こしていれば、強い電流を一瞬流して心臓にショックを与えること(電気ショック)で、心臓の状態を正常に戻す機能を持つ。

AED機器の電源を入れると音声が使い方を順に指示してくれるので、誰でも救命活動を行うことができまる。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| affordance |

||

| affordance |

||

|

アフォーダンス 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| AGV |

||

| Automatic guided vehicle |

||

|

無人搬送車 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ALARP |

|||

| As low as reasonably practicable |

|||

|

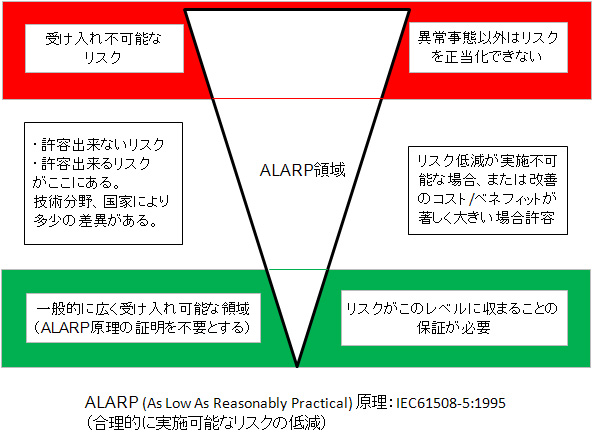

産業活動によるリスクは、

a) 当該リスクは大きすぎて全く拒否される,又は,

b) 当該リスクは小きすぎる,又は小さすぎるとみなされる,又は,

c) 当該リスクはa)とb)の中間で,かつ,そのリスク水準を受け入れることによる便益及びさらに軽減する費用の両面を考慮して,現実的な最低限の水準まで軽減きれているか。

ALARP原理は,すべてのリスクは合理的に実行可能な限り,すなわち,合理的に可能な最低の水準(ALARP :A s Low As Reasonably Practicable)まで軽減きれなくてはならないとしている。あるリスクが二つの境界(すなわち,許容できない範囲と広く受け入れられる水準)の中間に位置していて, ALARP原理が適用されると,結果として得られるリスクは,当該適用にかかわる許容リスクとなる。この三つの領域に分ける考え方について附属書B図1に示す。 |

|||

|

|||

| IEC61508-5 | 附属書B | 2024.01.21 | |

| ALARP |

||

| As low as reasonably practicable |

||

|

合理的に実現可能な程度に低い。

指針10 (2)項は、次の様に規定している。

指針の10 (2) は、合理的に実現可能な限り、より高い優先順位のリスク低減措置を実施することにより、「合理的に実現可能な程度に低い」 (ALARP) レベルにまで適切にリスクを低減するという考え方を規定したものであること。

なお、低減されるリスクの効果に比較して必要な費用等が大幅に大きいなど、両者に著しい不均衡を発生させる場合であっても、死亡や重篤な後遺障害をもたらす可能性が高い場合等、対策の実施に著しく合理性を欠くとは言えない場合には、措置を実施すべきものであること。

【注】最後の段落の合理性は、令和5年に改正されている。 |

||

| 危険性または有害性等の調査等に関する指針 基発第0310001号 平成18年3月10日 厚生労働省労働基準局長 |

10 (2) | 2024.01.21 |

| ALARP |

||

| As Low As Reasonably Practicable |

||

|

合理的に実現可能な程度に低い。

指針の 10(2)は、合理的に実現可能な限り、より高い優先順位のリスク低減措置を実施することにより、「合理的に実現可能な程度に低い」(ALARP:As Low As Reasonably

Practicable)レベルにまで適切にリスクを低減するという考え方を定めたものであること。

なお、死亡や重篤な後遺障害をもたらす可能性が高い場合等には、費用等を理由に合理性を判断することは適切ではないことから、措置を実施すべきものであること。 |

||

| 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について 基発0918第3号 平成27年9月18日 一部改正 基発0427第3号 令和5年4月27日 厚生労働省労働基準局長 |

2024.01.21 | |

| All or none |

||

| All or none |

||

|

メンタルヘルスの分野では、物事をとらえる際に「全か無か」の二分法でしか考えないという思考の癖のことを指します。たとえば、少しでもミスがあればそのミスを過大に取り上げ、80点~90点の出来だったとしてもそれを認めることができず、全体としては完全な失敗だと理解してしまう傾向をいいます。このように認知が歪んでいる状態は、自分自身ばかりか相手を傷つけることにもなり、やがて心の病気を引き起こす遠因となることが指摘されています。

All or noneの法則は、薬を服用したときに、完全に回復するかあるいは死んでしまうか、のようにどちらか一方になることが多い場合に使用されている。 |

||

| こころの耳(厚労省サイト) メンタルヘルス |

2024.01.21 | |

| AMR |

||

| Autonomous mobil robot |

||

|

自律移動ロボット

自律的に周囲の環境を把握して移動できるロボットの一種で、オペレータが直接操作/監督するものあるいはレールやガイドのように固定された経路を移動するものではない。

無人搬送車システム 参照 |

||

| ISO 3691-4:2020 JIS D 6802:2022 |

2024.01.21 | |

| ANSI |

||

| American National Standards Institute: |

||

|

アンシーと読む。米国規格協会。米国標準協会。米国規格(ANS)を作成する標準化機関。もう一つの主な役割として、米国からの代表機関としてISOとIECの会員団体となっている。ANS作成においては、自身では規格案を作成せず、国内の標準化機関(SDO)がANSとするため提案したそれぞれのSDOの規格をANSIによる照会プロセスを通して承認する。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| AOPD |

||

| Active Opto-electronic Devices |

||

|

能動的光電保護装置、投光部から照射され受光部との間に形成される光ビームが人体で遮光されたことを検出し、機械を停止する信号を出力する装置。

安全設計された光電センサのこと。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ASTM |

||

| America Society for Testing and Materials |

||

|

アメリカ材料試験協会のこと。工業用材料(鉄および鉄鋼、非鉄金属、ゴム、プラスチック、塗料、繊維など)全般にわたる規格と、試験方法(金属試験、一般試験など)を制定している。民間規格であるが国際的に権威があるので世界中で使われている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ATHEANA |

||

| A Technique for Human Event Analysis |

||

|

NUREG/CR-1624、 2000

第二世代人間信頼性評価(実際の人間の行動が、その作業の環境や物事の前後関係(文脈といわれる)に依存すると考えられ、そのような条件で人間信頼性が大きく失われる背後因子の状態を評価する手法)のひとつ。

ATHEANA、CREAM、MERMOSなどがある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| A型サブシステム |

||

| A-type subsystem |

||

|

構成するコンポーネントは次のいずれかを満たす。

i) すべてのコンポーネントの障害モードを定義できる、かつ、

ii) フォールトの条件下でサブシステムの挙動を確定できる、かつ

iii) 検出される及び未検出の危険側障害率の主張を支援できるような、現場経験をもつ十分に依存可能なデータがある。 |

||

| IEC61508 | 2024.01.21 | |

| A規格 |

||

|

タイプA規格 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| A特 |

||

|

特別指導事業場 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| busbar |

||

| busbar |

||

|

母線のこと。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| B型サブシステム |

||

| B-type subsystem |

||

|

構成するコンポーネントは次のいずれかを満たす。

i) すべてのコンポーネントの障害モードを一貫して定義できない、または、

ii) フォールトの条件下でサブシステムの挙動を確定できない、または、

iii) 検出される及び未検出の危険側障害率の主張を支援できるような、現場経験をもつ十分に依存可能なデータがない。 |

||

| IEC61508 | 2024.01.21 | |

| B規格 |

||

|

タイプB規格 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| B測定 |

||

| B-sampling ; measurement B |

||

|

作業環境測定では、A測定とB測定およびC測定とD測定が作業環境評価基準第2条と第4条に定められている。B測定とは:

2の2 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあつては、前3号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

単位作業場所(当該作業者の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる測定のために必要な区域をいう。以下同じ。) |

||

| 作業環境評価基準 | 2 | 2024.01.21 |

| c接点 |

||

| transfer contact |

||

|

a接点:主体が付勢、または閉の位置にあるとき閉じるもの。

b接点:主体が付勢されず、または開の位置にあるとき閉じるもの。

c接点:a接点、b接点を共有し、各接点の一端を共通端子とした接点のこと。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CAS登録番号 |

||

| Chemical Abstracts Service |

||

|

CAS登録番号とは、米国化学会の一部門であるCAS (Chemical Abstracts Service )が運営・監理する化学物質登録システムから付与される固有の数値識別番号のこと。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CEN |

||

| Comit? Europ?en de Normalisation |

||

|

European Committee for Standardization: 欧州標準化委員会

欧州レベルの地域標準化機関。電気電子技術分野のCENELEC及び通信関連技術関係のETSIの分野を除く欧州規格の作成を行っている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CENELEC |

||

| CENELEC |

||

|

European Committee for Electrotechnical Standardization: 欧州電気標準化委員会

電気・電子技術の分野の規格を策定する欧州レベルの地域標準化機関。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CEマーキング |

||

| CE marking |

||

|

EC指令(Directive)が求める要求事項に合致していることを、製造メーカー自身が証明するマークのこと。CEマーキングをするためには該当する全てのEC指令の必須要求事項に適合していることが必要である。「CE」とは、フランス語のCommuaute Europeenneであり英語のEuropean Communityに相当する。なお、日本から、EC加盟国に輸出(または流通)する装置と製品は、EC指令に適合していなければならず、適合していることを証明するCEマークがないとEU加盟国への輸出と流通ができない。製品の設計上の欠陥によって人身事故や物損を起こした場合には、当該製品にCEマーキング貼付の有無にかかわらず製造物責任(PL)法の賠償責任が生じる。 複数のEC指令が関係する場合はその全てについて合致することが必要。

全ての製品に対して求められているわけではないが、次の製品分野にはCE markingを求める指令がある。

・低電圧機器(73/23EEC, Low voltage equipment)

・単純圧力機器(87/40EEC, Simple pressure vessels)

・玩具(Toiy Directive 88/378/EEC)

・建設(Construction products)

・電磁Electromagnetic compatibility

・機械安全(89/392, Machinery)

・身体防護器具(89/686,Personal protective equipment)

・Active implantable medical devices, etc

自己認証と第三者認証の方法がある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| COPOLCO |

||

| Committee on Consumer Policy |

||

|

COPOLCO(コポロコと読む)は消費者政策委員会のことで、ISO(国際標準化機構)の理事会に直結した組織である。

日本はJISC(日本工業標準調査会)が参加している。

主な役割は、規格を消費者の立場でチェックし勧告することである。

http://www.iso.org/iso/home/about/iso-and-the-consumer/copolco.htm

http://www.jisc.go.jp/policy/cons-iso-copolco.html |

||

| 2024.01.21 | ||

| CREAM |

||

| Cognitive Reliability & Error Analysis Method |

||

|

第二世代人間信頼性評価(実際の人間の行動が、その作業の環境や物事の前後関係(文脈といわれる)に依存すると考えられ、そのような条件で人間信頼性が大きく失われる背後因子の状態を評価する手法)のひとつ。

ATHEANA、CREAM、MERMOSなどがある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CREATE-SIMPLE |

||

| CREATE-SIMPLE |

||

|

クリエイトシンプル参照。数理的な化学物質のリスクアセスメントツール。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CRM |

||

| Crew Resource Management |

||

|

CRM(Crew Resource Management)は航空業界で行われている、ヒューマンファクターの要素を取り入れた代表的な訓練のひとつ。日本国内でも航空会社により実施されている。CRM は1970 年代初頭に米国において航空事故が多発したのを受けて、米国の産官学が協力して開発した事故回避のための訓練プログラムであり、個別の人間に対する単独の訓練ではなく、実際の事例に則して主としてチームとしての総合的な対応を訓練するためのものである。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CVケーブル |

||||

| Crosslinked polyethylene insulated PVC sheathed cable |

||||

|

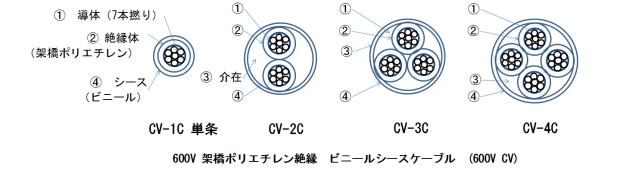

架橋ポリエチレンの絶縁、ビニールでシースをした電力ケーブルのこと。600Vの低圧用から500KVの超高圧まで使用される。電気特性に優れ、許容温度が高いので許容電流が大きいので現在では電力ケーブルの主流である。低圧ケーブルは工場、建築物あるいは住宅などで一般電力用ケーブルとしてひろく使用されている。

CVケーブルには、一括シース型と単心2個より型、単心3個より型、単心4個より型があり仕上がりは円形である。CVケーブルは一括シース型、CVDは単心2個より型、CVTは単心3個より型、CVQは単心4個より型と使い分けることが多い。 |

||||

|

||||

| JIS C3605 | 2024.01.21 | |||

| CV-3C |

||

| CV 3 cores |

||

|

CVケーブルの3芯のこと。1本の丸いケーブルで、中に3本の導体(7本より線)に架橋ポリエチレン絶縁、シースはビニール。2芯のCVケーブルをCV-2C、3芯をCV-3C、4芯をCV-4Cと呼ぶ。通常CVケーブルというとこれらのCV-2C、CV-3C、CV-4Cなどのことをいう。CVケーブルは、撚りあわせケーブル(CVD、CVT、CVQなど)に比較して固い、重いなど取り回しが面倒なので、14mm2程度までしか使用されない。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| CVT |

||

| CV triplex |

||

|

CVケーブルの単条を3本撚りあわせたもの。曲げやすい、放熱が良いのでCV-3Cより多くの電流を流せる、端末処理が楽など、介在がないので軽いなどの利点があり工事の容易さからサイズの大きいものでは広く使用されている。CVTは各条にシースがあるのでCVより割高といわれるがあまり差がないようである。なお単条を2本撚りあわせたものをCVD (duplex)、3本をCVT (triplex)、4本をCVQ (quadplex)と呼ぶ。またCVの仕上がりは円形であるのに比較してCVTは3つ撚りであるので容易に見分けることが出来る。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| C規格 |

||

|

タイプC規格 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| DSM-V |

||

| Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) |

||

|

「精神障害の診断と統計の手引き」として、米国精神医学会American Psychiatric Association(APA)により定められた診断指針です。米国だけではなく、全世界の精神科医療で幅広く使用されています。現在は第五版、2013年5月18日に第五版 (DSM-V)である。 |

||

| こころの耳(厚労省サイト) メンタルヘルス |

2024.01.21 | |

| DV |

||

| domestic violence |

||

|

ドメスティック・バイオレンス 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| EAP |

||

| Employee Assistance Program |

||

|

EAPは、「Employee Assistance Program」の略であり、「従業員支援プログラム」と訳される。従業員支援プログラムを参照。 |

||

| こころの耳(厚労省サイト) メンタルヘルス |

2024.01.21 | |

| EC指令 |

||

| EC Directive |

||

|

指令(欧州) 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| EC適合宣言書 |

||

| Declaration of Conformity |

||

|

自己宣言書(Declaration of Conformity)ともいう。

EU圏内で販売する製品について、その製品が関連する指令(EUの法令)の要件を満たしていることを証明する宣言書。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| E/E/PE 電気・電子・プログラマブル電子の |

||

| electric/electronic/programmable electronic |

||

|

E/E/PE(イーペ)、電気(E)及び/叉は電子(E)及び/叉はプログラマブル電子(PE)技術に基づく。

備考 この用語は,電気的原理で作動するすべての機器又はシステムを包括する。

例 電気・電子・プログラマブル電子機器は,次のものを含む。

- 電気機械(ェレメ新機器(電気の)

- 半導体非プログラマブル電子機器(電子の)

- コンピュータ技術に基づく電子機器(プログラマブル電子の3.2.5参照。 |

||

| IEC61508-4 | 3.2.6 | 2024.01.21 |

| EEPES電気・電子・プログラマブル電子系 |

||

| electrical/electronic/programmable electronic system |

||

|

E/E/PES(イーペス)、 制御,保護又は監視を行う1個以上のE/E/PE機器を含むシステム。入力装置(センサなど)/データ-イウェイ及び他の通信経路/出力装置/最終要素(アクチュエータなど)を含む。 |

||

| IEC61508-4 | 3.3.3 | 2024.01.21 |

| ELB |

||

| earth-leakage circuit breaker for prevention of electric shock |

||

|

漏電しゃ断器のこと。ELBは和製英語。IEC60204-1(JIS B9960-1)はRCD(residual current protection)という。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ELV |

||

| extra-low voltage |

||

|

感電保護を行う手段のひとつ。公称電圧は交流50 V(実効値)又は直流120 V(リップルフリー)を正常時あるいは単一故障時に超えない電圧の回路(ELV)であること。

特別低電圧には、次の3種に区分される。

SELV 安全特別電圧、

PELV 保護特別電圧

FELV 機能特別電圧

SELVは非接地回路であり、公称電圧が交流25V(実効値)または直流60V(リップルフリー)以下の場合は、直接接触保護は一般に不要である。

PELVは接地回路であり、直接接触保護および間接接触保護を要するが、交流6V(実効値)または直流15V(リップルフリー)以下の場合は、直接接触保護は不要である。ただし接地回路(PELV)であって、機器が通常、乾燥した場所で使用され、人体が充電部と広い範囲で接触しないと予想される場合は交流25V(実効値)または直流60V(リップルフリー)以下の場合は、直接接触保護は不要である。

ELV 特別低電圧、SELV 安全特別低電圧、PELV 保護特別低電圧、FELV 機能特別低電圧 の類語がある。 |

||

| IEC60364-4-41 | 411 | 2024.01.21 |

| EMC |

||

| Electromagnetic compatibility |

||

|

電磁両立性。電磁環境両立性。

機械、電気機器、電子機器などが備える電磁的な不干渉性および耐性をいう。ある機器が動作することによって他の機器の動作を阻害したり、人体に影響を与える一定レベル以上の干渉源(電磁妨害:EMI(Electro Magnetic Interference))となるならない事を「電磁的な不干渉性」という。また、付近にある機器などから発生する電磁妨害(EMI)によって、自身の動作が阻害されない電磁感受性(EMS:Electro Magnetic Susceptibility)を持つことを電磁的な耐性という。

即ち電磁気的に他者を妨害しない、他者から妨害されないこと、の双方を有すことを示しているので両立性あるいはcompatibilityと呼ばれる。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| EMC指令 |

||

| Electromagnetic compatibility directive |

||

|

1996年1月より実行されているEMC(89/336/EEC)指令のこと。電磁ノイズ対策の一環として、電磁ノイズによって誤動作する可能性のある機器に対してあらかじめ定めた試験法による基準を満たした機器でなければ基本的に使用できないことを定めた。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| EMO |

||

| Emergency OFF |

||

|

SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

SEMI規格は、半導体業界団体のガイドラインで、半導体業界では事実上国際標準に準じて扱われている。

SEMI 規格(S2 0706)12.1項“装置には「緊急遮断回路」(EMO回路:Emergency Off 回路)を設けるべきである。EMO アクチュエーター(ボタン)が作動すると、作業員や設備に対する新たな危険の発生を伴わずに、装置は安全状態に移行すべきである。”と規定されている。半導体プロセスでは危険もしくは有害なガス、薬品、溶剤が多く使用されているので、不用意に機械アクチュエータの動力まで遮断すると新たな危険が生じる恐れがあるためである。

EMO(緊急遮断スイッチ)は誤操作の恐れがある場合にはガードを設けることを容認し、非常停止押しボタンと同様に直接開路動作を有したスイッチであって、ボタンの色は赤色、地色(バックグランド)は黄色、操作部かバックグランドにEMOの表記をする。

【注意】 欧州機械指令、IEC規格とIECに対応するJIS規格にはない規定であることに注意して欲しい。 |

||

| SEMI 規格(S2 0706)12.1 | 12.1 | 2024.01.21 |

| EMS |

||

| Emergency stop |

||

|

非常停止のこと。

該当する規格 IEC 60204-1(JIS B9960-1)及びISO 13850(JIS B9703)ではEMSの用語は使用していない。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| EN(欧州規格) |

||

| European Norm |

||

|

ENは、欧州標準化機構であるCENとCENELECとによって制定されたEU地域における共通の規格である。EU諸国はENを国内の国家規格に反映しENと相反しないようにしなければならない。

EN(欧州規格)のうちの整合規格はEC指令に規定された必須要求事項を満足しているか否かの具体的な判断を示している。EN(欧州規格)はEC指令を補完するものとして活用される。

指令(欧州) 参照

ENはEN規格とも呼ばれる。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| entrapment |

||

| entrapment |

||

|

はまり込み. 隙間に挟まってしまうこと。罠(わな)にかかったようにぬけ出せないことをいう。頭が通り抜けるスペースは、体の他の部分と?較するとずっと?きいことが必要となる。頭が通り抜けられない?きさの隙間を、?を先に出して体から通り抜けると、隙間に挟まってしまう。(ガイド50、箇条5.1.2 d) |

||

| ISO/IEC Guide 50, 5.1.2 d BS 7972:2000+A1:2009 |

2024.01.21 | |

| ESPE |

||

| Electro-sensitive protective equipment |

||

|

ESPE:電気的検知保護設備

非接触で人体を検知し、人が危険状態に陥る前に機械を安全な状態に移行するための機器。

セーフティライトカーテン(AOPD)、セーフティレーザスキャナ(AOPDDR)、セーフティ画像センサ(VBPD)がある。 |

||

| IEC61496-1~4 | 2024.01.21 | |

| EUC制御系 |

||

| EUC control system |

||

|

プロセス及び/又は運転員からの入力信号に応答して EUCを望ましい方法で運転するための出力信号を生成するシステム。

備考 EUC制御系は,入力装置と最終要素を包む。 |

||

| IEC61508-4 | 3.3.4 | 2024.01.21 |

| FDIS |

||

| Final Draft International Standards |

||

|

国際規格に付された記号で「最終国際規格案」のこと

関連する記号 CD,CDV,DIS,FDIS,NP,pr |

||

| 2024.01.21 | ||

| FELV |

||

| function extra-low voltage |

||

|

機能特別低電圧のこと。公称電圧は交流50 V(実効値)又は直流120 V(リップルフリー)を正常時あるいは単一故障時に超えない電圧の回路(ELV)であること。PELV、SELVに関する要求事項の全てに適合しない場合、かつ、SELVまたはPELVが必要でない場合にIEC60364-4-41 411.3.2 及び411.3.3に規定する補助手段を用いなければならない。

低電圧、特別低電圧の項参照。

ELV 特別低電圧、SELV 安全特別低電圧、PELV 保護特別低電圧、FELV 機能特別低電圧 の類語がある。 |

||

| IEC60364-4-41 | 411.3 | 2024.01.21 |

| FMEA |

||

| FMEA |

||

|

Failure Mode and Effects Analysis

FMEA は,システムの性能(直接の組立品及び全体のシステム又はあるプロセスの性能)に関する潜在的故障モード並びにそれらの原因及び影響を明確にすることを目的とした,システムの解析のための系統的な手順である。 |

||

| IEC60812 | 4.1 | 2024.01.21 |

| FMECA |

||

| FMECA |

||

|

FMECAはFailure Modes Effects and Criticality Analysisの略で,その故障モード解析FMEAに致命度解析を含むもの。

「故障モード・影響および致命度解析」と呼ばれる。 |

||

| IEC60812 | 2024.01.21 | |

| Formal method |

||

| Formal method |

||

|

形式的手法 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| FTA |

||

| FTA |

||

|

Fault Tree Analysis 故障の木解析(FTA)は,設定した頂上事象の発生の原因,潜在的に発生の可能性がある原因又は発生の要因を抽出し,頂上事象の発生条件及び要因の識別及び解析を行う手法である。FTA では,設定する頂上事象は,通常,システムの機能喪失,性能低下,安全性又は他の重要な運用上の特性劣化などである。これに対し成功の木解析(STA: success tree analysis)では,機能,性能,特性などの成功に関係する事象を解析する。

FTA は,システム(輸送システム,電力発電プラント,それらの運用上の安全性評価などを要求するシステムなど)の安全解析にしばしば適用されている。FTA はアベイラビリティ及び保全性解析にも使用できる。 |

||

| IEC61025 | 2024.01.21 | |

| GEP |

||

| good engineering practice (GEP) |

||

|

GEPとは、工学技術の良好な実施例のこと。当局によって期待される要求品質を保つために適用する技術的活動 engineering and technical activities をいう。製薬業界でよく使用される。類似の用語にGMP Good Manufacturing Practice がある。良い技術的慣習や良質の技術的実践と訳される場合もある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| GHS |

||

| Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals |

||

|

GHSは、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」の略語。化学物質及び化学物質を含む混合物を譲渡又は提供する際の表示、文書交付のための化学物質の危険有害性の情報伝達に関する世界的な統一システムである。

厚生労働省 職場のあんぜんサイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo36_1.html |

||

| 2024.01.21 | ||

| HACCP |

||

| Hazard Analysis and Critical Control Point |

||

|

ハサップ、ハセップ、ハシップともいう。食品の衛生管理手法の一つ。「危害分析重要管理点」ともいう。製造工程を通じシステムとして管理する衛生管理の方法である。

1960年代にアメリカの宇宙計画の中で宇宙食の安全性を高度に保証するために考案された製造管理のシステムで、Hazard Analysis and Critical Control Pointといい、頭文字の略語としてHACCP と呼ばれている。HACCPは、製造における重要な工程を連続的に管理することによって、ひとつひとつの製品の安全性を保証しようとする衛生管理法であり、危害分析、CCP( 重要管理点) 、CL( 管理基準) 、モニタリング、改善措置、検証、記録の7原則から成り立っている。HACCPシステムによる衛生管理の基礎として「衛生標準作業手順」( SSOP: Sanitation Standard Operating Procedures) の導入など、一般的衛生管理が適切に実施される必要がある。

わが国では、食肉製品、乳・乳製品、いわゆるレトルト食品などに対して、HACCPシステムによる衛生管理の方法について厚生労働大臣が基準に適合することを各施設毎に承認する制度が設けられている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| harm |

||

| harm |

||

|

physical injury or damage to health

身体的傷害又は健康障害。危害 と訳されている。 |

||

| ISO 12100:2010 JIS B9700:2013 |

3.5 3.5 |

2024.01.21 |

| hazard |

||

| hazard |

||

|

potential source of harm

危害を引き起こす潜在的根源。

JIS B B9700では危険源 と訳されている。

JIS Z8051:2015(ISO/IEC Guide51:2014)ではハザードとカタカナ表記である。 |

||

| ISO 12100:2010 JIS B9700:2013 |

3.6 3.6 |

2024.01.21 |

| HAZOP |

||

| Hazard and Operability study |

||

|

ハゾップと呼ぶ。HAZard and OPerability studyの頭文字を取ったもので、HAZOPスタディ(障害と運用研究)ともいわれる。

HAZOPは、IEC規格にあるFTA、FMEAと同じように設計審査法である。ガイドワード(誘導語)を使って「設計意図からのずれ」を洩れなく洗い出すための手法。危険源の特定に利用される。

標準的なガイドワードに、No(なし)、Reverse(逆転)、More(増加)、Less(減少)、As Well As(過多)、A part of(不足)、Other than(以外)がある。HAZOPは、対象とする設備・システムの設計・運転パラメータ(流れ、流量、温度、圧力、組成、液位など)、および操作(反応、攪拌、分離、加熱、冷却および操作手順など)について、ガイドワードを組み合わせてプロセス異常を自動的に創出できるので、設備などがそのプロセス異常時にどのように対応出来るのかを漏れなく確認出来る。しかしながら、HAZOPスタディには膨大な時間、工数がかかる欠点・課題がある。 |

||

| IEC 61882 | 2024.01.21 | |

| HIC1000 |

||

| HIC 1000 |

||

|

ヒック センと読む。HIC=1000とは,体重50kgの人が,高さ20cmから転倒・転落したケースに相当する.頭部には200Gの加速度が瞬間的に作用する.打ち所が悪ければ,100kN (100トン)の衝撃が頭に加わる.

頭部骨折は,87%以上の人に発生し,55歳以上の人であれば,死亡率は,5%と推定される. |

||

| 2024.01.21 | ||

| ICD-11 |

||

| ICD-11 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems |

||

|

「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」のことで、死因や疾病の国際的な統計基準としてWHO(世界保健機関) が公表した分類。2023年1月現在は2011年に改訂された第11版(ICD-11)。WHOのサイトからダウンロード出来る。

https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases |

||

| メンタルヘルス | 2024.01.21 | |

| IEC |

||

| IEC |

||

|

International Electrotechnical Commission

国際電気標準会議。代表的な国際標準化機関の一つで、電気・電子技術分野に係る標準化を扱うもの。各国1会員だけが参加できる。中央事務局はスイスのジュネーブに置かれている。IECは電気及び電子の技術分野における標準化のすべての問題及び関連事項に関する国際協力を促し、これによって国際的意思疎通を図ることを目的としている。

2022-12末現在で7,000規格超ある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| IEC 61496 |

||

| IEC61496 |

||

|

IEC 61496とは

*機械使用時における人の安全防護に使用される、安全センサ等の製品安全規格(B2規格)であり4パートから構成されている。

-1:ESPE,一般要求事項及び試験

-2:AOPD,セーフティ光カーテン/ビームセンサ等への要求事項

-3:AOPDDR,セーフティレーザスキャナへの要求事項

-4:VBPD,セーフティカメラシステムへの要求事項 |

||

| 2024.01.21 | ||

| IEV |

||

| International Electrotechnical Vocabulary |

||

|

国際電気標準用語集

IEC規格で使用する用語の定義(英、仏、(露))と、用語そのものの多国語表記が IEC 60050シリーズ(IEV)規格 として発行されている。日本語も最近の用語は掲載されている。

IEV Online として知られている無料のデータベースは

Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary

として下記URLでアクセスできる。

https://www.electropedia.org/ |

||

| IEC 60050 | 2024.01.21 | |

| IMS |

||

| Integrated Manufacturing System |

||

|

統合生産システム(IMS : Integrated Manufacturing System)個々の部品又は組立品の製造、処理、移動あるいは包装のために、材料搬送システムで連結され、制御機器(IMS 制御機器)で相互に接続された状態で、協調して作業する機械のグループ。 |

||

| ISO 11161 | 3.1 | 2024.01.21 |

| IMS |

||

| Integrated Manufacturing System |

||

|

IMS統合生産システムとは、複数?程(直列・並列を問わず)を通過する製品を製造するため、複数の機械が特定の場所に特定の目的で並べられ、各機械が連携して稼働する、規模の大きな生産システム。

・全体が有機的に稼動しながら、無人で生産する場合

・意図的に一部の機械を停止させて作業者が介入しつつ、他の機械は稼動を続けながら無人で生産する場合 |

||

| 2024.01.21 | ||

| integrity |

||

| integrity |

||

|

一貫性のある、完全性を求める。

倫理においては、インテグリティはその行いにおいての正直さと真実性、または正確さとみなされる。インテグリティの反対に位置するのは偽善である。つまり、インテグリティの基準に基づいて判断するとき、その対象者の内心の道徳的一貫性が必要であり、明らかな内部矛盾を抱えるその当事者はその内部的不整合性について責任ある説明を求められるか、または自らの信念の変更を余儀なくさせられる、という事になるからであるからである[4]。 |

||

| ウィキペディア 2022/06/06閲覧 |

2024.01.21 | |

| IP |

||

| IP International Protection |

||

|

電気機械器具の外郭(エンクロージャ)による保護等級(IPコード)のこと。外郭とは外部を囲むかこい。そとぐるわ(広辞苑第6版)。

適用範囲:定格電圧72.5kV以下。

保護等級の分類の定義:

1) 外郭内の危険箇所へ接近することに対する人体の保護、

2) 外部から固形物の侵入に対する外郭内の電気機器の保護、

3) 水の侵入による有害な影響に対する外郭内の電気機器の保護。

なお、人に対する安全のために外郭外側に設けるバリヤおよび隔壁(筆者注:オブスタクルのことか)については、外郭の一部とは見なさず、IEC60529/JIS C0920では規定していない。 |

||

| IEC60529 JIS C0920 |

2024.01.21 | |

| ISO |

||

| ISO International Organization for Standardization |

||

|

International Organization for Standardization 国際標準化機構 代表的な国際標準化機関の一つ。各国1会員だけが参加でき、国家規格機関の世界的連盟となっている。中央事務局はスイスのジュネーブに置かれている。ISOの目的は、製品やサービスの国際協力を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動分野における国際間の協力を助長するために世界的な標準化及びその関連活動の発展促進を目指すことにある。活動範囲は、国際電気標準会議(IEC)の担当する電気・電子技術規格及び国際電気通信連合(ITU)の担当する電気通信技術規格を除いたすべての分野としている。

2012-12末で19,573規格ある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

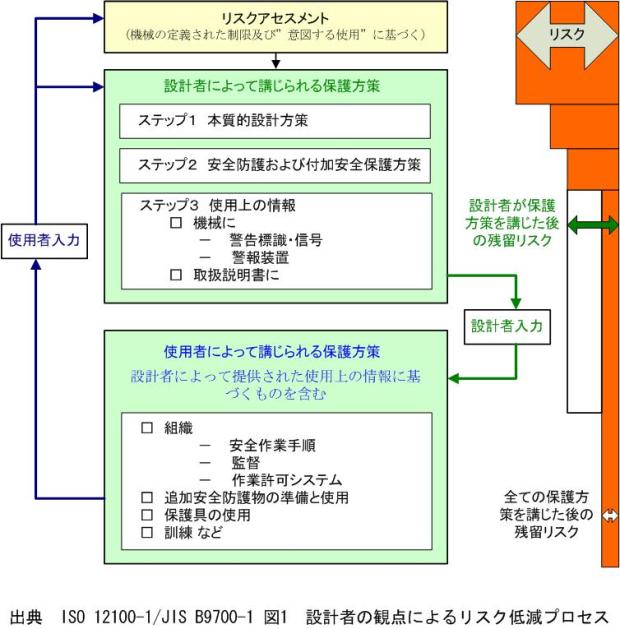

| ISO12100 |

||

| ISO12100 |

||

|

ISO12100は機械の安全性に関して,設計のための基本原則,用語等を定める国際規格であり,すべての機械類に対して一般的に適用可能な安全構築のルールを定めている。

2003年11月に国際標準化機構(International Organization for Standardization: ISO)によって発行された。

国際的に機械類の安全性を確保するための基準確立を確立したものである。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ISO12100 |

||

| ISO12100 |

||

|

ISO12100は、機械を安全に設計するために使用される国際規格である。機械の全ライフサイクル(生産段階から運搬、据え付け、運転、保全、廃棄に至る間、これにかかわる人々、または、かかわりはないがたまたま近づく人々がけがや病気になるリスクをできるだけ低減することを目的とした規格である。この規格では、リスクアセスメントに基づき、本質的安全設計方策、安全防護および付加保護方策、使用上の情報という三つの方法を用いて、障害および健康障害のリスクをできるだけ低いレベルまで低減することを基本的な要求事項としている。 |

||

| ISO12100 | 2024.01.21 | |

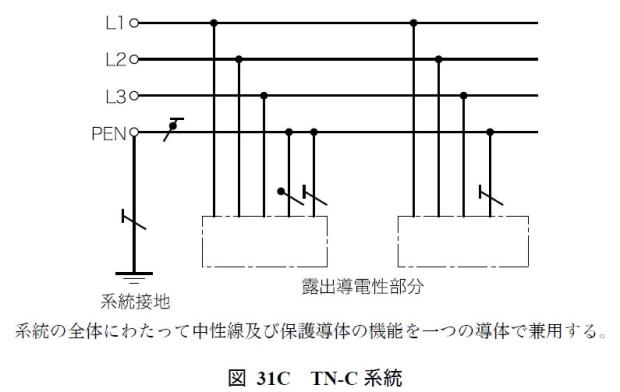

| IT系統 |

||||

| IT |

||||

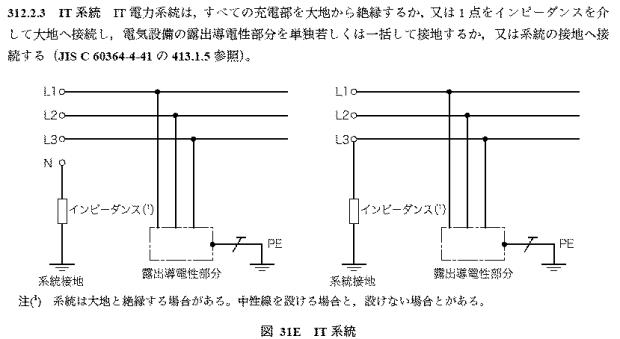

|

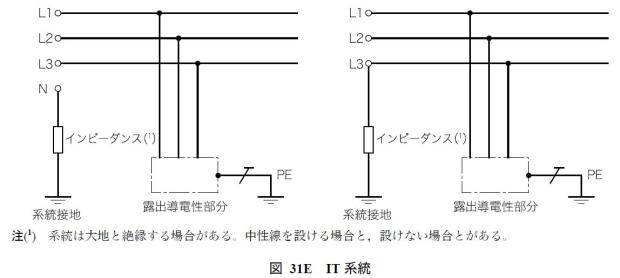

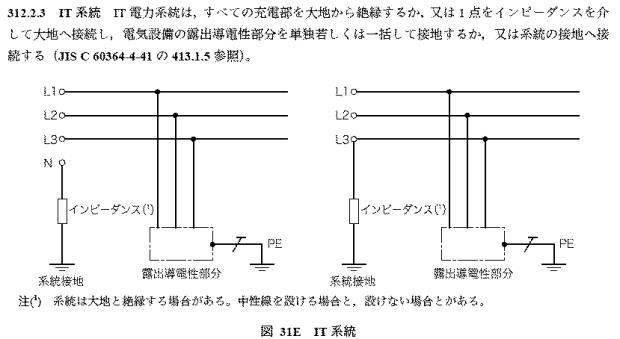

配電系統は(1)充電用導体の系統の種類(2)接地系統の種類の2つに区分する。そのうちの接地系統の種類のひとつ。

IT 電力系統は,すべての充電部を大地から絶縁するか,又は1 点をインピーダンスを介して大地へ接続し,電気設備の露出導電性部分を単独若しくは一括して接地するか,又は系統の接地へ接続する。

電源電路は、直接の接地点を持たないので、非接地または3相の1端子の抵抗接地をした系統、機器の露出導電部分は、接地される。この方式は、化学工場や病院手術室などに用いられる。わが国でも混触防止板付き変圧器により低圧側を非接地にした低圧回路は病院等で使用されている。IT方式は接地電流を流さない方式である。

接地系統 参照 |

||||

|

||||

| IEC60304-001 | 312.2.3 | 2024.01.21 | ||

| ITU |

||

| ITU |

||

|

International Telecommunication Union: 国際電気通信連合 国際連合に設置された電気通信分野を取り扱う国際機関。この中の電気通信標準化部門(ITU-T)が標準化を主に担っている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| J-HPES |

||

| Japanese version of Human Performance Enhancement System |

||

|

J-HPES は、米国原子力発電協会(INPO:Institute of Nuclear Power Operators)が開発したHPES (Human Performance Enhancement System) を電力共同研究で電力中央研究所が日本版に改良したもの。

電力中央研究所のURL:

http://www.denken.or.jp/jp/hfc/gaiyou/Seika2002/p0405.html |

||

| 2024.01.21 | ||

| JCO臨界事故 |

||

| JCO nuclear fuel plant accident |

||

|

1999年9月30日に茨城県東海村にあるウラン加工工場で発生した臨界事故。放射線(中性子線)を浴びた作業者3名中2名が死亡した。当初の「バッチ管理」、「質量管理」、「作業手順書」が作業の簡略化などのため長い期間(約13年)で徐々に改変され、作業者が臨界安全教育を受けないまま、認可外のいわゆる「裏マニュアル」に従ってウランの燃料加工作業を行い臨界事故が生じた。この事故は作業者個人のヒューマンエラーではなく、組織が関与する組織事故と言われる。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| JEAC |

||

| Japan Electric Association Code |

||

|

電気技術規程、日本電気協会が制定した民間規格。工事規程、維持規程、検査規程などがある。

内線規程は JEAC-8001 (年号が続く)である。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| JEAG |

||

| Japan Electric Association Guide |

||

|

電気技術指針、日本電気協会が制定した技術的内容。

JEAG4121-2009はヒューマンエラーの根本原因分析(RCA)の指針として有効。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| JIS |

||

| JIS |

||

|

Japanese Industrial Standards: 日本産業規格

以前は、日本工業規格。

工業標準化法に基づいて制定される標準。鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進、生産の合理化、取引の単純公正化、使用、消費の合理化を図る等を目的として、鉱工業品の種類、形式、寸法、構造、品質等の要素、また、鉱工業品の生産方法、設計方法、使用方法等の方法、若しくは試験、検査等の方法その他について規定するもの。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| JISC |

||

| Japanese Industrial Standards Committee |

||

|

JISCは、Japanese Industrial Standards Committeeの略称で、日本工業標準調査会のこと。工業標準化法に基づいて経済産業省に設置されている審議会で、工業標準化全般に関する調査・審議を行っている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| KY |

||

| KY |

||

|

日本の多くの企業で取り入れられている労働安全の活動の一つ。危険予知活動の頭文字をとってKYと呼ぶ。事業場や職場で種々の工夫がされている。活動の基本形は4RKY (4らうんど危険予知)である。

1) 現状把握 どんな危険が潜んでいるか

2) 本質追究 これが危険のポイントだ

3) 対策樹立 あなたならどうする

4) 目標設定 私たちはこうする |

||

| 2024.01.21 | ||

| Lapse |

||

| Lapse |

||

|

ラプス参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| LVL 制約可変言語 |

||

| LVL |

||

|

limited variability language 適用能力がある範囲に制約された,商用及び産業用電子制御器のためのテキスト形式文は図式的ソフトウェアプログラム用言語。 |

||

| IEC61508-4 | 3.2.7 | 2024.01.21 |

| m-SHELL モデル |

||

| m-SHEL model |

||

|

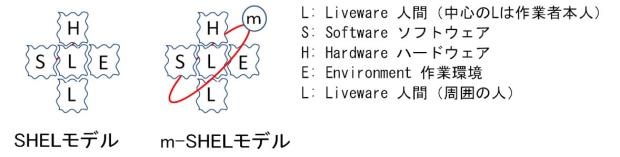

SHELモデル(参照)において各要素のすき間を埋める役割はマネジメントであるとの考えでその重要性からSHELモデルの全体を廻るようなイメージである。具体的には職場のリーダや管理職、あるいは経営である。

SHELL モデル 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| MERMOS |

||

| Methoded'Evaluationdes Missions Operateurspour la Securite |

||

|

第二世代人間信頼性評価(実際の人間の行動が、その作業の環境や物事の前後関係(文脈といわれる)に依存すると考えられ、そのような条件で人間信頼性が大きく失われる背後因子の状態を評価する手法)のひとつ。

ATHEANA、CREAM、MERMOSなどがある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| MIL規格 |

||

| A United States Defense Standard |

||

|

MIL(みる)規格、あるいはMIL specとは、アメリカ国防総省が制定したアメリカ軍の資材調達に関する規格のこと。

MIL規格では、アメリカ軍が使用する食料品からミサイル部品に至る多種多様な品目に関し、調達するときの規格・仕様が規定されている。軍用であるので防水・防塵、高温・低温、重力・加速度等に耐えることが要求されることがあり、規格に反映されている場合も多い。

そのため民生品の場合でも、「MIL規格標準準拠製品」は過酷な使用環境が予想される製品に関する性能試験、環境試験の目安となるので、規格に適合した製品として販売されることがある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| MSDS |

||

| Material Safety Data Sheet |

||

|

SDS参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| MTBF |

||

| Mean Time Between Failures |

||

|

MTBF(平均故障間隔)はシステムの信頼性を量る基本的な尺度である。通常使用する単位は時間。MTBFの数値が高いほど製品の信頼性は高いといえる。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| MTTR |

||

| Mean Time To Repair |

||

|

MTTR(平均復旧時間 )は、システムが故障してから復旧するまでにかかる予想時間のこと。故障の診断に必要な時間や修理のための人員が到着するまでの時間、そして実際の修理にかかる時間を含む。うにMTTRの単位は時間を使用する。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| Noman, D.A. |

||

| Norman, D.A. |

||

|

「誰のためのデザイン」1988、新曜社認知科学選書の著者。論文Categorization of action slipsでslipを意図しない行為と呼んだことは良く知られている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| NSPE |

||

| National Society of Professional Engineers |

||

|

NSPEとは、全米プロフェッショナルエンジニア(PE)協会)のことである。

日本には、東京都認証 特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会

Japan Society of Professional Engineers

http://www.jspe.org/

がある。

(注)NSPEの倫理規定は米国のPE(ロフェッショナルエンジニア)で制定されたものでPEライセンスを保持する個々のエンジニアが守るべき規範であるが、日本国内の技術者個人(エンジニア)にとってもとても参考になる規範である。

http://www.jspe.org/engineeringethics.html |

||

| 2024.01.21 | ||

| Nバージョンプログラミング |

||

| N-version programming |

||

|

安全なプログラムを作る一手法。独立なN個のチームが同一機能のプログラムをN種類を設計・製作して、ソフトウェアのフォールトアボイダンスを保証する手法。N種類のプログラムをN個のコンピュータに組み込む場合や、1つのコンピュータに組み込まれる場合がある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| OHSAS18001 |

||

| OHSAS18001 |

||

|

OHSAS18001は、英国規格BS8800を基礎として開発された、労働安全衛生マネジメントシステムのこと。オーサスと読む。

OHSAS18000シリーズは、英国規格協会(BSI)を中心に、世界各国の有志の団体(プロジェクトグループと呼ばれる)により発行されているもので、コンソーシアム規格である。ISO,IECのような国際機関の発行では無いので正しくは国際規格では無い。この文書は、マネジメント規格のISO14001と構成が近い。

世界の多くの国で、そして日本国内でも相当なマネジメントシステムが運用されている。現在はOHSAS18001:2007である。

OHSAS18001の主な構成:

一般要求事項

OHS方針

計画

実施及び運用

点検

マネジメントレビュー

OHSAS18002:2008は、OHSAS18001実施のためのガイドラインであり、OHSAS18001の理解と実施をサポートを目的とする文書である。

労働安全衛生マネジメントシステム 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| OHSMS |

||

| OHSMS |

||

|

労働安全衛生マネジメントシステム 参照。日本国内では、厚生労働省が発行したマネジメントシステムの指針によるものを差すことが多い。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| PAPR |

||

| Powered Air Purifying Respirators |

||

|

電動ファン付き呼吸用保護具のこと。 |

||

| JIS T8157 | 2024.01.21 | |

| BS 5304 |

||

| BS 5304:1988 |

||

|

British Standard Code of practice for Safety of machinery

1988年制定のBS規格で、機械安全について体系的にまとめたものとして有名な規格。後にPD 5304に引き継がれた。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| PDCAサイクル |

||

| blue bird syndrome |

||

|

事業場の安全衛生管理の手法のひとつ。P(計画)→D(実行)→C(点検)→A(改善)という流れにより安全衛生管理のレベルの継続的な改善を目指すシステムです。ポイントとしては、改善において個別事案の改善ではなく、仕組みの改善を行い、同種事案の発生しない仕組みに改善していくことにあります。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| PE |

||

| PE |

||

|

主接地端子、main earthing terminal, のこと。

外部保護導体を接続するための機械のPE端子。機械の外部にある保護接地システムからの保護導体(一般にアース線と呼ばれる)を接続するアースバーあるはアース用端子台の端子の近傍にはPEの文字あるいは図記号がつけられる。

外部保護端子 参照 |

||

| IEC60204-1 | 3.45 8.1 図2 |

2024.01.21 |

| PELV |

||

| protective extra-low voltage |

||

|

接地回路。保護特別低電圧のこと。公称電圧は交流50 V(実効値)又は直流120 V(リップルフリー)を正常時あるいは単一故障時に超えない電圧の回路(ELV)である接地回路である。直接感電保護、間接感電保護を要する。ただし 機器が通常,乾燥した場所だけで使用され,かつ,人体と充電部とが広い範囲で接触することが予想されないときは,

- 交流25 V(実効値)又は直流60 V(リップルフリー)。

- その他の場合は,交流6 V(実効値)又は直流15 V(リップルフリー)。

は直接接触感電保護を必要としない。

通常の商用電源からこの電圧を供給する場合、またはこの電圧を使って高圧を送出する場合、使用するトランスはクラスⅡ(入/出力巻き線間及び巻き線/金属部分間を2重絶縁又は強化絶縁とする)でなければならない。さらに、PELV導体の配線部分も同等の絶縁性能を持つ必要がある。

SELVは非接地の特別低電圧回路であり安全特別低電圧回路と呼ぶ。

(類語) ELV 特別低電圧、SELV 安全特別低電圧、PELV 保護特別低電圧、FELV 機能特別低電圧 |

||

| IEC60364-4-41 IEC60204-1 |

411 6.4.1 |

2024.01.21 |

| %LEL |

||

| percent lower explosion limit |

||

|

%LELと表記し、パーセントLELと読む。可燃性ガスの爆発下限界濃度を100として可燃性ガスの濃度を100分の1の単位で表したもの。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| PES プログラマブル電子系 |

|||

| PES |

|||

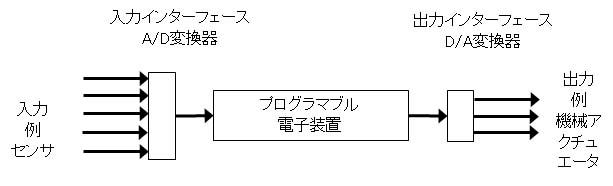

|

programable electronic system (PES) 1個以上のプログラマブル電子装置に基づいて制御,防護叉は監視を行うための,動力供給源,センサー(及び他の入力機器),データ-イウェイ(及び他の通信経路),そしてアクチュエータ(及び他の出力機器)などの要素をすべて含むシステム。 |

|||

|

|||

| IEC61508-4 ISO13849-1:2006 |

3.3.2 | 2024.01.21 | |

| PE プログラマブル電子の |

||

| programmable electronic (PE) |

||

|

EAPは、「Employee Assistance Program」の略であり、「従業員支援プログラム」と訳される。従業員支援プログラムを参照。 |

||

| IEC61508-4 | 3.2.5 | 2024.01.21 |

| PFHD |

||

| PFHD |

||

|

危険側故障発生確率

1時間あたりの危険側故障の発生確率でしめす。

2015年版ISO 13849-1よりPFHDと示す様になった。2006年版はPFHd。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| PL |

||

| PL (performance level) |

||

|

制御システムの安全機能の遂行能力、パフォーマンスレベルと呼ばれる、は5通りのレベル(PLaからPLe)の内の一つが振り当てられる。

パフォーマンスレベルは、単位時間あたりの危険側故障発生の用語で定義される。

Pleが最も高い安全機能に対応しPlaが最も低い安全機能に対応する。 |

||

| ISO13849-1:2015 | 序文 | 2024.01.21 |

| PLr |

||

| PLr (required performance level) |

||

|

要求パフォーマンスレベル。

安全機能の各々に対し,要求されるリスク低減を達成するために適用されるパフォーマンスレベル。

筆者注)PLrは、PLrは,リスクグラフ法で求めます。要求PLはaからeまでの5段階として求まります。このPLrが機械の安全関連部の設計目標となる。aからeまでの5段階は,1時間あたりの危険側故障発生確率(PFHD)で区分されたものです。 |

||

| ISO13849-1:2015 | 3.1.24 | 2024.01.21 |

| PL |

||

| PL (performance level) |

||

|

パフォーマンスレベル あるいは 性能レベル のこと。

予見可能な条件下で,安全機能を実行するための制御システムの安全関連部の能力を規定するために用いられる区分レベル。

PLは、単位時間あたりの危険側故障発生の平均確率(PFHD)で、以下の数値である。

PLa 10e(-5)≦PFHD<10(e-4)

PLb 3 x 10e(-6)≦PFHD<10e(-5)

PLc 10e(-6)≦PFHD<3 x 10e(-6)

PLd 10e(-7)≦PFHD<10e(-6)

PLe 10e(-8)≦PFHD<10e(-7)

ここで 「仮数部」+「指数部」の表記の「指数部」を「e+NN」で示す。 |

||

| ISO13849-1:2015 | 3.1.23 表2 |

2024.01.21 |

| PL法 |

||

| product liability (PL) |

||

|

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)のこと。製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の product liability (PL)から、PL法と呼ばれる。

製造物責任(Products Liability)とは,製造物(商品)に欠陥(瑕疵ともいう)が存在したために,その商品の欠陥によって,買主または第三者の生命・健康・身体,財産に損害(拡大損害)が発生した場合に,その商品の製造者,または,販売業者が負う民事責任のことをいう。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| port |

||

| port |

||

|

取舵 面舵 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ppb |

||

| part per billion |

||

|

ガスの濃度を10億分の1の単位で表したもの。1000 ppbが1ppm である。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ppm |

||

| part per million |

||

|

100万分の1。ガスの濃度を100万分の1の単位で表したもの。10 000ppmが1%である。ppbはガスの濃度を10億分の1の単位で表したものである。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| proactive |

||

| proactive |

||

|

プロアクティブ。「事前の」、「将来に備えての準備の」とか「予防措置の」という意味。名詞は proactiveness(事前対応型)。反対語は reactive (リアクティブ)、反動/反応的な。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| PSDI |

||

| Presence Sensing Device Initiation |

||

|

PSDI (Presence Sensing Device Initiation)は「制御機能付光線式安全装置」のこと。

プレスの光線式安全装置「手を検出してプレスを停止させる機能(ガードオンリー)」に追加して、「手が危険限界から排除されたことを検出してプレス機械を起動させる機能(起動機能)」を追加したもの。

PSDIでは材料を入れた手が危険限界から排除されると自動的にプレスが起動するので、当然両手押し操作あるいは足踏みスイッチは使わない。両手押しの疲労、腱鞘炎(けんしょうえん)は無くなる。作業効率10%~20%向上が報告されている。(別紙プレス機械の仕様に関する最近の情報参照) |

||

| 基発第130号 平成10年3月26日 | 2024.01.21 | |

| PTSD |

||

| post-traumatic stress disorder |

||

|

心的外傷後ストレス障害(PTSD)とは、命の危険が迫るような強い恐怖や、監禁、虐待、強姦などの犯罪、事故、地震、洪水、火事のような災害、または戦争など、多様な原因によってなどの事件による外傷的ストレス(トラウマという)を体験した後に、数週~数か月の潜伏期間の後に、長期にわたり、その出来事を繰り返し思い出して恐怖にさいなまれたり、その出来事に類似した場面を避けたり、逆にそのような場面を思い出すことができなくなったり、神経が常に過敏になり、イライラして集中できず、不眠になるなど様々な症状に悩まされる疾患をいう。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| RAD |

||

| Reasonable Alternative Design |

||

|

合理的な代替設計のこと。製品本来の効用は維持しつつ、別の設計(設計変更)により、危険を回避できるのであれば,過度のコストがかかるのでない限り、製造者は別の設計を行うべきであったという考え方。

提唱者:ジョン・W・ウェイド |

||

| Wade, On the Nature of Strict Tort Liability for Products, 44 MISS. L. J. 825(1973). | 2024.01.21 | |

| RAMS |

||

| RAMS |

||

|

RAMSとは、信頼性(Reliability)、アベイラビリティ(availability)、保守性(Maintainability)、安全性(safety)の頭文字をつなげたものでありこれらが良好なバランスを保つことを意味している。 |

||

| IEC62278 | 2024.01.21 | |

| RAMテスト |

||

| RAM test |

||

|

可変メモリのテスト範囲を、1ビット、1セル毎にon-offし、そのビットが正常に書き込める読み出せる、他のエリアに影響を与えていないなどのテストをすることをIEC61508-7で規定している。 |

||

| IEC61508-7 | ANN-C | 2024.01.21 |

| RCA |

||

| Root Cause Analysis |

||

|

根本原因分析のこと。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| RCD |

||

| residual current protective devices (RCDs). |

||

|

漏電保護装置のこと。直訳すると残留電流保護装置。国内では漏電遮断器と呼ばれている。 |

||

| IEC60204-1 | 15.1 | 2024.01.21 |

| reactive |

||

| reactive |

||

|

リアクティブ、再発防止。対応する言葉はプロアクティブ(proactive),予防的。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| Reason, J. |

||

| Reason, J. |

||

|

英国の認知心理学、ヒューマンエラーの研究者。マンチェスター大学。ヒューマンエラー、組織事故などの名著がある。スイスチーズモデルの提唱者でもある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| resilience |

||

| resilience |

||

|

レジリエンス。一般的に「復元力、回復力、弾力」などと訳される言葉。心理学においては、トラブルや困難な状況の際に、逆境をはねのけて回復することとして使われている。ビジネスにおいても、困難や逆境を乗り越え回復する力としてレジリエンスの必要性が高まっている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| responsibility |

||

| responsibility |

||

|

責任。

Responsibility may refer to: being in charge, being the owner of a task or event.

比較参照:accountability |

||

| 2024.01.21 | ||

| ROMテスト |

||

| ROM test |

||

|

ROM(読み出し専用メモリ、不可変メモリ)のチェックを、数ビットの冗長性をつけて検査する、ハミング、CRCなど、するようにIEC61508-7で規定している。 |

||

| IEC61508-7 | ANN-C | 2024.01.21 |

| RST |

||

| Roudosyo Safety and health education Trainer |

||

|

RSTとは、「労働省方式現場監督者安全衛生教育トレーナー」(Roudosyo Safety and health education Trainer)の頭文字を取ったもの。

中央労働災害防止協会の安全衛生教育センター(東京・大阪)でRST講座

「職長その他現場監督者に対する安全衛生教育(労働安全衛生法第60条)を実施する講師(トレーナー)を養成する講座」

を修了者を『RSTトレーナー』と呼ぶ。民間資格である。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SC |

||

| SC |

||

|

Subcommittee: 分科委員会

ISO及びIECにおいては、TCの下に技術分野を細分して常設のSCが設置される場合がある。SCの番号は設立順に番号が付与される。規格作成において主要な役割を果たす組織の一つであり、規格案の作成手続きの上では、SCとTCは同格である。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| schema |

||

| schema |

||

|

スキーマ 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SDS |

||

| safety data sheet |

||

|

安全データシートのこと。化学物質および化学物質を含む混合物を他の事業者に譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書。SDSに記載する情報には、薬品中含まれる化学物質名や物理化学的性質のほか、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法などが記載される。

厚生労働省 職場のあんぜんサイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo07_1.html

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo_index04.html |

||

| 2024.01.21 | ||

| SELV |

||

| safety extra-low voltage |

||

|

非接地回路。安全特別低電圧回路のこと。safety extra-low voltage circuitあるいはseparated extra-low voltage circuitと呼ぶ。公称電圧は交流50 V(実効値)又は直流120 V(リップルフリー)を正常時あるいは単一故障時に超えない電圧の回路(ELV)であること。

正常時および単一故障時にもELVを超えない非接地の回路。公称電圧が交流25 V(実効値)又は直流60 V(リップルフリー)を超える場合には,直接接触保護が必要。

ELV 特別低電圧、SELV 安全特別低電圧、PELV 保護特別低電圧、FELV 機能特別低電圧 の類語がある。 |

||

| IEC 60364-4-41 | 411.1.1 | 2024.01.21 |

| SHEL モデル |

|||

| SHEL model |

|||

|

航空業界においてヒューマンエラーの根本的原因を分析する方法(root cause analysis)としてEdwards(1972)が提案しKLMオランダ航空機長のF.H. Hawkinsが1975に改良した要因分析方法。ヒューマンファクターの取り扱う要素(ヒューマンエラーの原因のこと)はSHELモデルに表すことができる。図の中心のL(Liveware)は作業者本人を表す。このLはS,H,E,Lに囲まれている。下図参照。SHELモデルでは、自分自身を表すLと周囲のSHELとのあいだにすき間が出来たときにヒューマンエラーが発生するとしたモデルである。SHELモデルの各要素の縁(外枠)の波打はそれぞれの要素は違っていることを示す。

S: ソフトウェア(software)。作業手順や作業方法の指示の内容、それが書いてある手順書や作業指示書、作業指示の出し方、教育訓練の方式などソフトに関わるもの。

H: ハードウェア(hardware)。作業に使われる道具、機器、設備などハードに関わるもの。

E: 環境(environment)。照明や騒音、温度や湿度、作業空間の広さなどの、作業環境に関わるもの。

m-SHELモデルは河野龍太郎(当時電力中研)がSHELモデルに組織的管理要因であるmanagementを追加したものである。

L:ライブウェア(liveware)。作業者本人に作業指示、業務命令をする上司や、作業を一緒におこなう同僚などの、周りの人が関わるもの。 |

|||

|

|||

| 2024.01.21 | |||

| should |

||

| should |

||

|

shouldは「する必要がある」であり、shallはより強い「しなければならない」の意である。

shouldをJIS B9700は「望ましい」と翻訳している。JIS Z8301の規定により"should"を"すべき"の使用を認めていないためである。

筆者注)ISO 12100/JIS B9700は機械類の安全性に関する規定を示すものであり、,“~するのがよい”,“することが望ましい”と規定されていても,推奨より強い意味をもつことに注意が必要である。即ち「すべき」と解していただきたい。 |

||

| JIS B9700:2013 解説 | 3 d) | 2024.01.21 |

| SIL |

||

| safety integrity level |

||

|

シルと読む。安全インテグリティレベル参照。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SISTEMA |

||

| Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications |

||

|

システマと読む。IFAが提供しているツール。ISO13849-1 を活用するときに安全関連部 safety-related control の評価、計算、文書化に使用出来る。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SLIM |

||

| Success Likelihood Index Method |

||

|

第一世代人間信頼性評価(人間が手順に準拠して規範的行動を取る時の、人間信頼性が一様な確率分布に従う範囲で、背後因子の変化が人間信頼性にもたらす影響を考慮して評価する手法)の一つ。THERP、SLIM、SPAR-H、WPAMなどの方法がある。

2017/07/06現在のURL:

http://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/practical-solutions-machine-safety/software-sistema/index.jsp |

||

| 2024.01.21 | ||

| slip |

||

| slip |

||

|

スリップ 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SPAR-H |

||

| Standardized Plant Analysis Risk-Human Reliability Analysis method |

||

|

第一世代人間信頼性評価(人間が手順に準拠して規範的行動を取る時の、人間信頼性が一様な確率分布に従う範囲で、背後因子の変化が人間信頼性にもたらす影響を考慮して評価する手法)の一つ。THERP、SLIM、SPAR-H、WPAMなどの方法がある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SRKモデル |

||

| skill-rule-knowledge framework |

||

|

Rasmussenが提唱したモデル。人間の行動には次の3種類がある。

1) 技能に基づく行動(skill-based performance)、既に習得した技能(skill)に基づいて実行するルーチンワーク。

2) ルールに基づく行動(rule-based performance)、よく整備されたマニュアルや手順書に従う作業で、「この状況ではこうすること」というルールに従う作業。

3) 知識に基づく行動(knowledge-based performance)、マニュアルがない、ルールが無い状況では、これまでに習得した知識をもとに考え判断して作業する行動。

スキル(技能)に基づくルーチンの行動では、作業の慣れでチェックを省略する、あるいは不適切なチェックなどによりエラーが発生する。

ルールに基づく行動では、ルールは正しいいが誤って適応した、またはルールが誤っていたなどによりエラーが発生する。

ノレッジ(知識)の基づく行動では、不完全や不正確な知識により、または誤った判断により、エラーが発生する。

このモデルでは、ヒューマンエラーを少なくするためには、

1) ルーチン作業がきちんとできるように技能を磨き、

2) ルールおよびマニュアルを整備し、

3) 必要な知識を常に吸収し知識を活用して問題を解決する能力を養う

ことが大事である。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| SRP/CS |

||

| SRP/CS |

||

|

safety-related parts of control systems

安全機能を提供するために割り当てられる機械の制御システムの部分のこと。 |

||

| ISO13849-1:2015 | 序文、他 | 2024.01.21 |

| SRS |

||

| safety requirement specification |

||

|

安全要求仕様。開発する製品が安全コンセプト(SC:Safety Concept)を満たすために、必要となる安全要求仕様を規定する文書。 |

||

| IEC61508 | 2024.01.21 | |

| starboard |

||

| starboard |

||

|

取舵 面舵 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| State of the art defence |

||

| state of the art defence |

||

|

State of the art defenseは、その時代の最高技術で設計したものの失敗は責任を問われない、1985年に発効した欧州製造物責任指令の「過失責任と無過失責任」への緩和条項である。 |

||

| 欧州製造物責任指令 EEC 85/374 | 2024.01.21 | |

| Tacoma Narrows Bridege |

||

| Tacoma Narrows Bridege |

||

|

タコマ・ナローズ橋 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TBM |

||

| tool box meeting |

||

|

ツールボックスミーティング 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TBT協定 |

||

| TBT Technical Barriers to Trade |

||

|

貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)。TBT協定は、工業製品等の各国の規格及び規格への適合性評価手続き(規格・基準認証制度)が不必要な貿易障害とならないよう、国際規格を基礎とした国内規格策定の原則、規格作成の透明性の確保を規定している。TBT協定はWTO一括協定でありWTO加盟国全部に適用される。

TBT協定の目的は、規制や規格が各国で異なると、貿易の技術的障害(Technical Barriers to Trade)なるのでこれをできるだけなくそうするもの。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TC |

||

| TC |

||

|

Technical Committee: 専門委員会(ISO,IEC)

ISO及びIECにおいては、規格作成の技術分野ごとに設置される委員会を指す。TCの番号は設立順に番号が付与される。その分野について規格作成の計画を作成する。規格作成において主要な役割を果たす組織の一つだが、傘下にSCを持つ場合には、規格案はTCを経ないで直接全体投票に回される。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| THERP |

||

| Technique for Human Error Rate Prediction |

||

|

人的過誤率予測技法と訳される、NUREG/CR-1278, 1983

第一世代人間信頼性評価(人間が手順に準拠して規範的行動を取る時の、人間信頼性が一様な確率分布に従う範囲で、背後因子の変化が人間信頼性にもたらす影響を考慮して評価する手法)の一つ。THERP、SLIM、SPAR-H、WPAMなどの方法がある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| THP |

||

| Total Health Promotion |

||

|

THPとは、トータル・ヘルスプロモーション・プランの略称で、労働安全衛生法に基づいたすべての働く人の「心とからだの健康づくり」を目指した運動のこと。健康測定を行い、その結果に基づいた運動指導、保健指導、栄養指導、メンタルヘルスケアを行うことを基本とする。

少子高齢化、生活習慣病の増加、ストレスの増大などへの積極的な対応が求められている現在、若年から中高年齢者に至るすべての働く人に対して、心とからだの両面の健康づくりを目指すTHPは、時代のニーズに応えた取り組みであり、中央労働災害防止協会で種々のサービス提供がされている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLV |

||

| TLV |

||

|

Threshold Limit Valueの略で、ほとんどすべての作業者が毎日繰り返しばく露しても、有害な健康影響が現れないと考えられる化学物質の気中濃度を指しており、ACGIHから勧告されている。TLVには、TLV-TWA、TLV-C、TLV-STELの3つのカテゴリーがある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLV-C |

||

| threshold limit value ceiling |

||

|

Threshold Limit Value Ceilingの略語で被曝上限界値のこと。作業被曝において瞬間的にでも越えてはならない有害物質の濃度。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLV-STEL |

||

| threshold limit value short term exposure limit |

||

|

Threshold Limit Value Short Term Exposure Limitの略語で短時間被曝限度値のこと。作業者が15分間連続被曝しても、かつ、毎日の被曝がTLV-TWA以下であれば健康上作業者に悪影響を及ぼさない有害物質の濃度。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLV-STEL |

||

| TLV-STEL |

||

|

Threshold Limit Values-Short Term Exposure Limitの略で、たとえ8時間TWAがTLV-TWA内にあっても、1日の作業のどの時間においても、15分間内における平均値が越えてはならない値。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLV-TWA |

||

| threshold limit Value time weighted average |

||

|

Threshold Limit Value Time Weighted Averageの略語で時間荷重平均値被曝限度値のこと。1日8時間または週40時間の平常作業において、反復被曝しても、ほとんどの作業者が健康上悪影響をこうむることがないと考えられる有害物質の時間荷重平均濃度。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLV-TWA |

||

| TLV-TWA |

||

|

Threshold Limit Values- Time-Weighted-Averageの略で、通常1日8時間、1週40時間での許容値(時間加重平均濃度)。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TLVs |

||

| threshold limit values |

||

|

Threshold Limit Valuesの略語で閾限度値のこと。ほとんどの作業者が連日繰返し被曝しても健康上悪影響をこうむることがないと考えられる有害物質の濃度。TLV-TWA、TLV-STEL、TLV-Cがあり、ACGIHが定めたもの。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TMI |

||

| Three miles island nuclear power plant |

||

|

スリーマイル島原子力発電所事故 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TN系統 |

|||||

| TN |

|||||

|

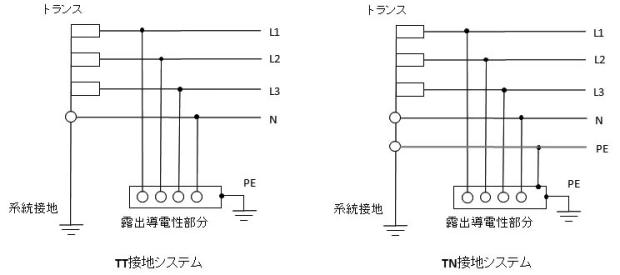

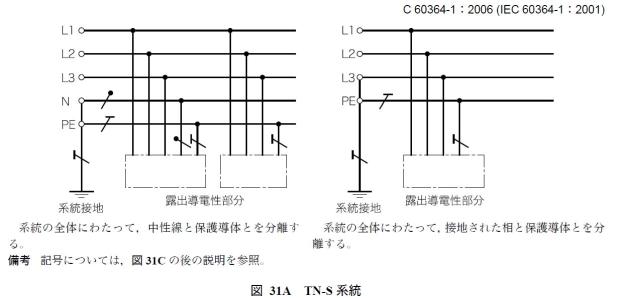

配電系統は(1)充電用導体の系統の種類(2)接地系統の種類の2つに区分する。そのうちの接地系統の種類のひとつ。

TN 電力系統は,1 点を直接接地し,設備の露出導電性部分を保護導体によってその点へ接続する。第一文字のTは系統接地を施すことを意味し,TN式における第二文字のNは機器接地がないことを意味する。TN 系統は,中性線及び保護導体の扱いに応じ次の3 種類がある。

- TN-S 系統 系統の全体にわたって保護導体を分離する。

- TN-C-S 系統 系統の一部分で中性線及び保護導体の機能を一つの導体で兼用する。

- TN-C 系統 系統の全体にわたって中性線及び保護導体の機能を一つの導体で兼用する。

接地系統 参照 |

|||||

|

|||||

| IEC60364-001 | 312.2.1 | 2024.01.21 | |||

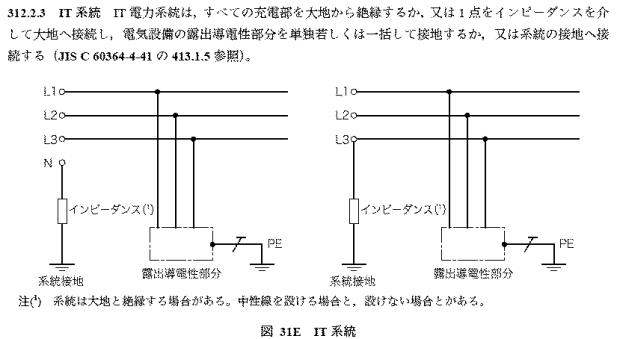

| TN-C-S系統 |

|||||

|

配電システムの一つであるTN方式において、中性線と保護導体とを部分的に共用するもの (TN-C-S)である。

接地系統 参照 |

|||||

|

|||||

| 2024.01.21 | |||||

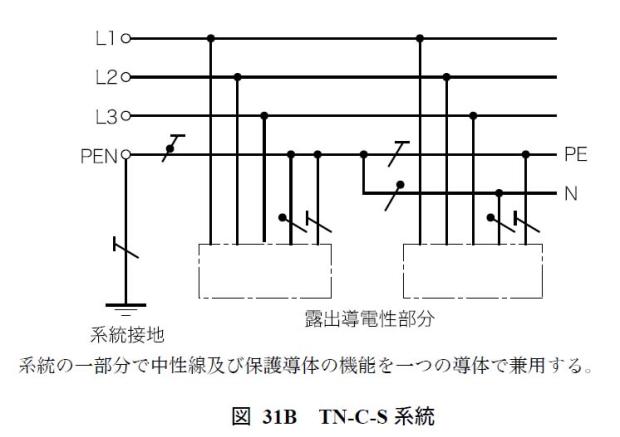

| TN-C系統 |

|||

|

配電システム(一点アース方式)

Y結線において中性線(N)には、負荷のアンバランスによって電流が流れてしまう場合が起る。このため、送電側と受電側(負荷側)の中性点を間に電圧(電位差)が生じる。

4線式では、中性線(N)と接地線を共通にするので、この電位差が接地電位に加わることになる。5線式は中性線と接地線を別にして電力が送電されるので、これが生じない。

TN-C・S方式は、4線式でのこの問題が生じそうな所だけ5線式とし、問題の生じないような所を4線式とする方法である。

接地系統 参照 |

|||

|

|||

| 2024.01.21 | |||

| TN-S系統 |

||

|

接地系統の全体に渡って中性線(N)と保護導体(PE)とを分離する。

接地系統 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TO ERR IS HUMAN |

||

| To err is human. |

||

|

「エラーを犯さない人間はいない」、「人は誰でも間違える」などと訳される。

源は18世紀イギリスの詩人ポープ(Alexander Pope)の詩の中の To err is human, to forgive divine. 過ちは人の常、許すは神の業。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TR |

||

| TR |

||

|

Technical Report: 標準情報

標準に関連した技術情報文書。規範文書の根拠となる技術データ、技術的背景などの情報を掲載するが、通常、規範となる記述を含まない。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TS |

||

| TS |

||

|

Technical Specification: 標準仕様書

合意によって策定された規範文書の一つ。合意形成の範囲が規格よりも狭いものとして導入されている。対象内容がまだ技術開発中であるなどの理由により、国際規格としての合意が今すぐは得られないが、将来的な可能性がある場合に出版される。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| TT系統 |

|||

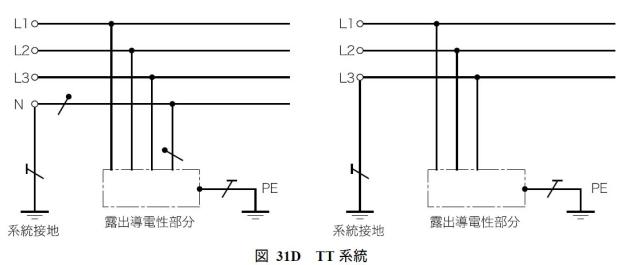

|

配電システムは一箇所で接地されるが、保護接地導体は供給されず、機器の接地は系統の接地とは独立して行なわれる。機器筐体接地を行うので多点接地となる。日本の単相および3相低圧配電系統で採用されている方式。第一文字のTは系統接地を施すことを意味し,TT式における第二文字のTは機器接地を施すことを意味する。(参考:TN式における第二文字のNは機器接地がないことを意味す

る。)AC 100V 系ではその片側が、また AC 200V 系では中点が配電変圧器 (柱上変圧器) において接地されているが、通常は保護接地導体は負荷には供給されない。(比較: 欧州の単相電源系統では、電源系統で相の一方を接地し、かつ電源導体と独立した保護接地導体を負荷に供給する、 TN-S システムが用いられることが多い。 )

接地系統 参照 |

|||

|

|||

| 2024.01.21 | |||

| TYE-PEARSON |

||

| tye-pearson triangle |

||

|

タイ-ピアソン 参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| VDT作業 |

||

| Visual Display Terminals work |

||

|

「VDT」とは、Visual Display Terminalsの頭文字を取ったもので、具体的には、ディスプレイ、キーボード等により構成されるコンピュータの出力装置の一つをいう。その装置は文字や図形、グラフィック、動画などを表示する事が出来る。「VDT機器」を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業を「VDT作業」という。

厚生労働省は、平成14年4月に昭和60年に定めた指針を全面的に改め「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(平成14年4月5日付け基発第0405001号)を定めた。これにより、VDT作業にかかわる労働衛生管理のさらなる充実が図られることとなった。VDT作業を行う事業場では、このガイドラインに基づいた労働衛生管理が求められている。

厚生労働省 職場のあんぜんサイト

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo30_1.html |

||

| 平成14年4月5日付け基発第0405001号 | 2024.01.21 | |

| Vモデル |

||

| V model |

||

|

開発工程の各フェーズは安全要求事項から設計まではトップダウンで行われ、妥当性確認からシステムの完成まではボトムアップで行われる。これをV字形になぞらえてVモデルと呼ぶ。 |

||

| ISO13849-1:2006 | 2024.01.21 | |

| WBGT (湿球黒球温度指数) |

||

| wet-bulb globe temperature index |

||

|

WBGTはwet-bulb globe temperature のこと。湿球黒球温度指数は、人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の3つを、乾球温度、湿球温度、黒球温度の値を使って計算する。その計算方法は:

屋外:WBGT = 0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度

屋内:WBGT = 0.7×湿球温度+0.3×黒球温度

この指標は、湿度と輻射温度による関係であり、気温との関係ではない。

暑熱作業環境においては、熱ストレスの評価を行う簡便な指標である。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei33/index.html |

||

| 基発第0619001号 平成21年6月19日 |

2024.01.21 | |

| well-tried safety principles |

||

| well-tried safety principles |

||

|

十分に吟味した安全の原則参照 |

||

| 2024.01.21 | ||

| wellbeing |

||

| wellbeing |

||

|

Wellbeingの5つの要素

Career Wellbeing:仕事に限らず、自分で選択したキャリアの幸せ

Social Wellbeing:どれだけ人と良い関係を築けるか

Financial Wellbeing:経済的に満足できているか

Physical Wellbeing:心身ともに健康であるか

Community Wellbeing:地域社会とのつながっているか |

||

| 2024.01.21 | ||

| WPAM |

||

| Work Process Analysis Model |

||

|

第一世代人間信頼性評価(人間が手順に準拠して規範的行動を取る時の、人間信頼性が一様な確率分布に従う範囲で、背後因子の変化が人間信頼性にもたらす影響を考慮して評価する手法)の一つ。THERP、SLIM、SPAR-H、WPAMなどの方法がある。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| WTO 世界貿易機関 |

||

| WTO, World Trade Organization |

||

|

世界貿易機関

各国間の貿易のルールを国際的な立場で調整する国際機関。日本を含め130カ国以上が加盟している。TBT協定はWTOの協定の一部である。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| WTO/TBT協定 |

||

| Agreement on World Trade Organization/Technical Barriers to Trade |

||

|

世界貿易機関/貿易の技術的障害(に関する協定。

標準化を含む基準認証制度に関する国際的な枠組み。各国の基準認証制度強制規格(強制法規における技術基準)、任意規格、適合性評価制度が正当な目的(安全、健康保護等)を達成するために必要である以上に貿易制限的でないことの確保を目的とし、そのため、規格等作成の際の透明性の確保、国際規格の使用、制度適用に当たっての内外無差別原則等を義務づけている。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| WTO/TBT |

||

| The World Trade Organization (WTO)/ Technical Barriers to Trade |

||

|

1995年(平成7年)1月のWTO(世界貿易機関)/TBT協定(貿易 の技術的障害に関する協定)の発効により、JIS規格は国際規格との整合性を図ることが義務づけれた。

ISO、IECのような国際規格と各国規格との整合化を図ることにより、製品やこれに関する技術は国を越えて世界共通で使えるようになるので、国際的な貿易の円滑化に寄与できることが期待される。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ZD運動 |

||

| the Zero Defects campaign |

||

|

ZD運動とは、製造現場などにおいて、全員参加で手直し・やり直しをしないで、はじめから完全な製品をつくることに取り組み、不良品や欠陥、ミス、事故などを徹底的になくし、ゼロにしようという運動。無欠点運動ともいう。1962年に米国のマーチン社がはじめ、日本には1965年頃導入された。「はじめから正しく仕事をするように従業員を動機づける計画」がZDプログラムである。日本ではZD運動と名付けられて、製造現場、建設現場だけでなく事務管理まで広め、全社的な運動として展開している企業も多い。 |

||

| 2024.01.21 | ||

| ZES |

||

| Zero Energy State |

||

|

ゼロメカニカルステート参照 |

||

| EN292-2 | 2024.01.21 | |

| ZMS |

||

| Zero Mechanical State |

||

|

ゼロメカニカルステート参照 |

||

| ANSI Z241.1 | 2024.01.21 | |